2025年、大の里関が初優勝を果たした際のパレードに、意外な人物が登場し話題となりました。

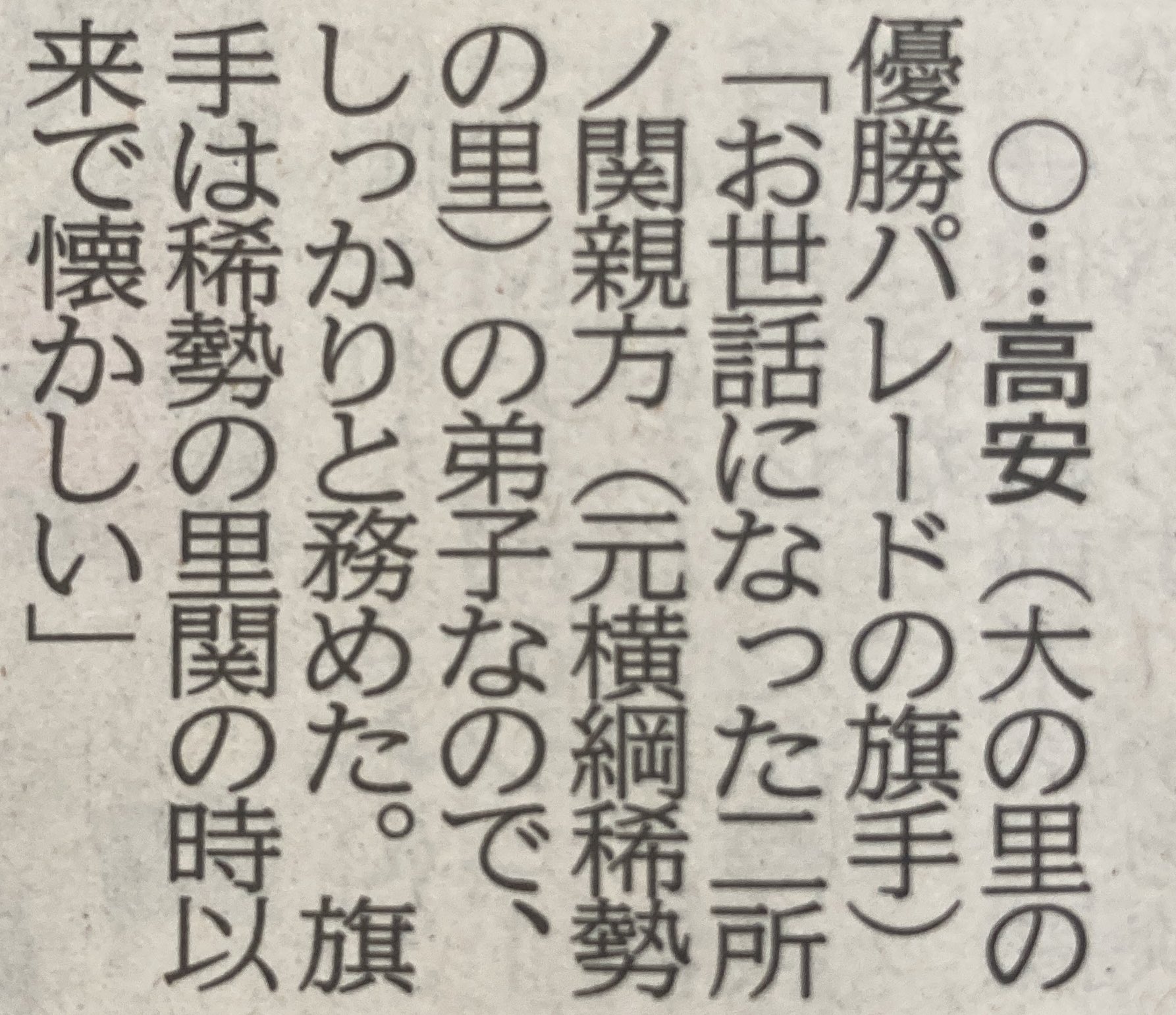

それが“旗手”として横に立っていた高安関。多くのファンが「なぜ高安が隣に?」と驚いたことでしょう。

実はこの背景には、相撲界独自の深い“人の縁”が隠されています。

高安は大の里の師匠・二所ノ関親方(元・稀勢の里)と兄弟弟子という関係であり、一門としても強い絆を結んでいます。

さらに、高安はかつて大の里が入門を決意するきっかけとなった恩人でもあり、その立ち位置には感動のストーリーが込められていたのです。

高安が旗手に選ばれた理由とは?サプライズの背景にある“相撲ならでは”のつながり

大相撲の優勝パレードで、ひときわ注目を集めたのが大の里の隣に立っていた高安関の姿。

彼は“旗手”という重要なポジションを任されていましたが、実はこの役目について本人にも前日まで知らされていなかったというのです。

では、なぜこのサプライズ人事が実現したのでしょうか?

鍵を握るのは「兄弟弟子」と「一門」の結びつき

実はこの選抜の裏側には、相撲界特有の深い人間関係が関係しています。

高安関は、大の里の師匠である二所ノ関親方(元・横綱 稀勢の里)と兄弟弟子の関係にあります。

つまり、大の里から見ると、自分の師匠の“兄弟弟子”=親戚のような存在。

相撲界ではこのようなつながりが非常に重視されるため、自然な流れで高安がパレードを共にする存在として選ばれたと考えられます。

所属一門も同じ「二所ノ関一門」!ゆるぎない絆

さらに両者は、部屋の枠を超えたグループである**「二所ノ関一門」**にも所属しています。

一門とは、相撲界における“協力関係”のようなもので、稽古や巡業、時には行事などでもお互いに助け合う、言わば“相撲界のファミリー”のような存在です。

この一門制度の中では、力士同士の結びつきがとても強く、特別な場面での協力やサポートは“当たり前”のように行われています。

そうした背景があるからこそ、大の里の晴れ舞台に高安が自然に立っていたわけです。

高安が旗手に抜擢されたのは、実力と信頼、そして“つながり”の証

パレードでの高安の登場は、一見突然のように見えましたが、そこには相撲界ならではの“師弟の縁”や“一門の絆”という文化が色濃く反映されていました。

高安が旗手として選ばれたのは、ただの演出ではなく、伝統と敬意に裏打ちされた深い意味が込められていたのです。

こうした背景を知ると、パレードのワンシーンがさらに味わい深く感じられますね。

見えない絆がつなぐ“兄弟弟子”の関係

高安関と二所ノ関親方(元・稀勢の里)は、かつて同じ鳴戸部屋で土を踏んだ“兄弟弟子”の関係です。

現在は高安が田子ノ浦部屋、大の里が二所ノ関部屋に所属していますが、両者とも「二所ノ関一門」という枠組みに属しており、部屋を越えた“つながり”を持っています。

この“兄弟弟子”や“一門”といった関係は、相撲界では特に重視される伝統的な価値観。

その中で、高安が優勝パレードの旗手に選ばれたのは、まさに“人と人の縁”を感じさせる配置でした。

入門の原点に高安がいた

実は、大の里が入門前に部屋を見学した際、稽古をつけてくれたのが高安関でした。

まだ何者でもなかった少年に対して、高安が与えたそのひとときの稽古は、大の里の心に火を灯し、入門を決意させる大きなきっかけになったと言われています。

まさに、“最初に背中を押してくれた先輩”。

そんな恩人が、いま自分の優勝パレードで旗を掲げてくれる――この光景には、相撲界ならではの情と敬意が込められていたのです。

形式ではなく、心で繋がる場所

今回のパレードにおいて、「なぜ高安が旗手に?」と疑問に思った方もいたかもしれません。

しかし、その背景には、兄弟弟子としての絆、一門同士の連帯、そして入門時の恩返しという、さまざまな想いが交差していました。

現代のスポーツは結果や数字が重視されがちですが、相撲界には今も“情”や“縁”が大切に息づいています。

今回のパレードは、その人間関係の“あたたかさ”が垣間見えた瞬間でもありました。

まとめ:旗の重みは、絆の重みだった

育ててくれた恩人が、現役力士として自分の横で旗を持って立ってくれる――それは単なる儀式ではなく、相撲という世界が大切にしてきた“心の継承”の証。

「どこまで面倒見てくれるんだ…!」と、思わずツッコミたくなるほどの粋な演出。

けれど、それこそが相撲界の美しさであり、高安という力士が歩んできた誇りの証でもあるのです。

まとめ

大の里の優勝パレードで旗手を務めた高安関の登場には、一見偶然のようでいて、実は相撲界らしい人間関係の深みがありました。兄弟弟子としてのつながり、一門の団結、そして何より入門前に背中を押してくれた恩人としての存在。こうした背景を知ると、パレードでのあの一幕がより感動的に見えてきます。高安の旗に込められたのは、勝者を称えるだけではなく、過去の絆と未来へのエールだったのかもしれません。